Kunst in Kassel II

Ulla Wiggen: OUTSIDE /

INSIDE

24. Februar – 28. Juli 2024

Eröffnung: Freitag, 23. Februar 2024, 19 Uhr

In der ersten Jahreshälfte 2024 zeigt das Fridericianum eine mehr als sechzig Werke umfassende Ausstellung von Ulla Wiggen, die erstmals einen chronologischen Überblick

über das Schaffen der Künstlerin bietet. Die Schau zeugt von Wiggens Interesse an der visuellen Erkundung der Funktionsweise komplexer Systeme – von Computern bis hin zum menschlichen Geist und

Körper.

Die Praxis von Wiggen, geboren 1942 in Stockholm, zeichnet sich durch eine herausragende formale und konzeptionelle Präzision aus. Es lassen sich von den 1960er Jahren bis heute vier Werkgruppen

ausmachen: Bilder von Leiterplatten und anderen elektronischen Komponenten, Porträts, medizinische Darstellungen von Knochen und inneren Organen des menschlichen Körpers sowie stark vergrößerte

Bilder der menschlichen Iris. Formal geeint werden diese Motive durch Wiggens malerische Raffinesse und Detailgenauigkeit.

Die Ausstellung wird in Zusammenarbeit mit dem EMMA – Espoo Museum of Modern Art in Finnland realisiert. Sie steht unter der Schirmherrschaft Ihrer Exzellenz Veronika

Wand-Danielsson, der Botschafterin Schwedens in Deutschland.

Mit großzügiger Unterstützung der Leinemann Stiftung für Bildung und Kunst, der Karin und Uwe Hollweg Stiftung sowie dem internationalen Programm für bildende und angewandte Kunst des Swedish

Arts Grants Committee

(IASPIS).

mehr Info auf der Website vom Fridericianum

Ausstellungsvorankündigung im Fridericianum

MELVIN EDWARDS: SOME BRIGHT MORNING 31.08.24 - 12.01.25

Mit zahlreichen Bezügen auf Fragestellungen, Praktiken und Formen der Moderne arbeitet Melvin Edwards seit den frühen 1960er Jahren an einem

Werk, das durch seine große Eigenständigkeit und Stringenz besticht. Es umfasst unter anderem aus Metall geschweißte, reliefartige Wandarbeiten, die

sogenannten Lynch Fragments, raumgreifende

Installationen aus Stacheldraht, freistehende Skulpturen aus Stahl, monumentale Außenarbeiten sowie grafische Blätter unterschiedlicher Ausprägung. Obwohl die Arbeiten von Edwards, geboren 1937 in

Houston, Texas, im Bereich der Abstraktion zu verorten sind, verweisen sie auf greifbare Bezugspunkte: Sie evozieren Gedanken, Gefühle und Bilder, die unmittelbar mit dem historischen Kontext der

Vereinigten Staaten von Amerika verbunden sind, aus dem die Bürgerrechtsbewegung der 1950er und 1960er Jahre sowie die Aufhebung der Rassentrennung erwuchs. Edwards’ Arbeiten können als Ausdruck

eines gesellschaftspolitischen und kulturellen Bewusstseins sowie eines damit einhergehenden Protests gegen Unterdrückung und Gewalt gelesen werden, der bis heute nicht an Dringlichkeit verloren

hat.

Die Schau im Fridericianum markiert mit mehr als 50 Werken die erste umfangreiche institutionelle Einzelausstellung von Edwards in Europa.

mehr Info auf www.fridericianum.org

Guter Stoff. Mode aus zwei Jahrhunderten

Mit der Sonderausstellung „Guter Stoff. Mode aus zwei Jahrhunderten“ schickt Hessen Kassel Heritage vom 24.5. bis 1.9.2024 Mode aus zwei Jahrhunderten in Schloss Wilhelmshöhe auf den Laufsteg.

Kostbarkeiten der Kasseler Kostümsammlung vom 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert zeigen die Entwicklung von Mode, Stil und Geschmack. Der Schnitt, die Passform und die Silhouette der textilen Hülle formen das Erscheinungsbild eines Menschen. Auch die Feinheit der Stoffe und die Eleganz von Farben und Mustern erzählen von ihrem Reichtum und Geschmack. Seltenheiten wie die sogenannte "Andrienne" von 1705, ein frühes Beispiel des bequem fallenden Mantels im 18. Jahrhundert, schlichte Chemisenkleider aus der Empire-Zeit, aber auch prächtige Gesellschaftsroben des 19. Jahrhunderts bekommen ihren stummen Auftritt in der Catwalk-Atmosphäre.

Kleider machen Leute

Schon im 18. Jahrhundert prägten „Influencerinnen“ neue Mode-Trends. So wurde der Typus des legeren Mantels durch eine Mätresse König Ludwigs XIV. von Frankreich zum letzten Schrei. Er setzte sich als „Robe volante“ in der Modewelt fest.

Das Gedankengut der Aufklärung und die Französische Revolution leiteten gesellschaftliche Umwälzungen ein, die auch die Mode beeinflussten. Frauen legten das strenge Korsett und den Reifrock ab. Fließende Gewänder und hohe Taillenlinien „à la grecque“ setzten sich durch.

In den 1850er und 1860er Jahren orientierte sich die bürgerliche Damenmode an der aufwändigen Kleidung des Adels im Ancien Régime. Dies trug ihr die Bezeichnung „Zweites Rokoko“ ein.

In den Gründerjahren stieg das Bürgertum zu einer einflussreichen gesellschaftlichen Schicht auf. Das blütenweiße Hemd, der perfekt geschnittene dreiteilige Anzug in gedeckten Farben, Mantel, Hut, Gehstock und Uhrkette wurde zum Erkennungszeichen des erfolgreichen Mannes. Das aufwändig geschneiderte und makellose Kleid der Dame bezeugte ihren wirtschaftlichen Status.

Seit 1868/69 wurde der Reifrock durch die sog. „Turnüre“ abgelöst, die im 18. Jahrhundert bereits als „Cul de Paris“ (Pariser Hintern) modisch war. Das Kleid wurde nur noch im Gesäßbereich künstlich unterstützt.

Die ungewöhnliche Modenschau lädt zum Staunen ein, über "bizarre Seiden", "Ajourstickerei", "Krinoline" oder den "Cul de Paris".

.. mehr Info zur Ausstellung "Neu Sehen" auf der Seite www.oksana-kyzymchuk.de

Meisterwerk von Paulus Potter "Die Wassermühle, 1653" ist zurück in Kassel.

Dank großzügiger Unterstützung der Kulturstiftung der Länder, der Ernst von Siemens Kunststiftung und des Museumsvereins Kassel e.V..

Anlässlich des Rückkaufs widmetHessen Kassel Heritage Paulus Potter vom 18.04. bis 31.12.2024 eine Kabinettsausstellung im Schloss Wilhelmshöhe.

mehr Info auf http://www.heritage-kassel.de

Künstlerin Karin Bohrmann-Roth "Sitzen." - Ausstellung 13.03. - 31.05.2024

im Fachgerichtszentrum Kassel Goethestr. 41- 43

zum Video geht es hier https://youtu.be/3KjtREdd5n0?si=JvBF-j2_GS4CilCN

mehr Info auf der Website vom Bildhauer Atelier Bohrmann & Roth

Alina Hubarenko "Die junge Frau und das Meer" - Kulturbahnhof Kassel

Ausstellung: 10.03. - 21.04.2024 Do - So 15:00 -19:00 Uhr

... mehr Info auf der Homepage von Alina Hubarenko

Bin ich hier richtig? - Das Warten auf einen Termin, einen Bescheid ...

Christine Reinckens Bilderwelt befasst sich seit langem mit dem Da-Sein, dem Phänomen Warten und der Frage nach unserem uns gemäßen Platz in der Gesellschaft. - Freier Zugang jeden Freitag von 14 bis 17 Uhr.

zum Video geht es hier https://youtu.be/DNqjAo9OeNs?si=dcP-UsoujxQxS3Yy

Mehr Info zur Künstlerin Christine Reinckens - und zum Ausstellungsort

Karthäuserstraße 7-9 in Kassel Kanzlei ETL Benderoth und Kollegen GmbH

Heimat?

B.Schlake Fotografie

HP.Tewes Fotografie, Objekte u. Texte

Heimat, der Ort der persönlichen

Verbundenheit, der Erinnerungen,

der Prägungen.

Hier erleben wir emotionale Sicherheit

und Geborgenheit.

Hier finden wir unsere kulturelle

Identität, unsere Sprache, unsere

Traditionen.

Neue Orte, neue Zeiten, der Verlust

der Heimat bringt Wandel und

Veränderung, neue Gemeinschaften,

neue Bindungen ...

mehr Info auf az-kassel.de

TAUBA AUERBACH: TIDE Ausstellung bis 14.01.2024

mehr Info hier www.fridericianum.org

ROBERTO CUOGHI - Ausstellung noch bis zum 29. Mai 2023

... mehr Info auf www.fridericianum.org

MARTINE SYMS: APHRODITE`S BEASTS

Eröffnung am 03. Juli 2021

Martine Syms, die 1988 in Los Angeles geboren wurde, hat sich in den letzten Jahren zu einer der prägenden Positionen des jüngeren, internationalen Kunstdiskurses entwickelt. In ihrer Praxis, die Film, Fotografie, Installation, Performance und Schriftstellerei umfasst, beschäftigt sich die Künstlerin mit vielfältigen, drängenden Fragestellungen, um neue Perspektiven für das gesellschaftliche Leben zu entwerfen. So befasst sich Syms im Zuge fundierter Recherchen mit der Darstellung und Rezeption afroamerikanischer Identität und Kultur, den Theorien des Feminismus, den Bedingungen der zwischenmenschlichen Kommunikation und dem Einluss digitaler Medien auf den Alltag. Dabei zeichnet sich ihre Arbeit, die sowohl von konzeptuellen als auch von poppigen Ansätzen geprägt ist durch einen ausgeprägten Humor aus, ohne jemals an Ernsthafigkeit einzubüßen.

mehr Info auf fridericianum.org

Alexandra Bircken

TOP DOWN / BOTTOM UP

Über dem Portikus des Fridericianum, zwischen den Allegorien der Architektektur und Philosophie, verharrt eine grün schillernde Figur im Handstand. Es handelt sich um eine lackierte Aluminiumskulptur, die von der 1967 in Köln geborenen und heute in Berlin lebenden Künstlerin Alexandra Bircken eigens für diesen Ort geschaffen wurde. In der Arbeit ist die Pose einer jungen Turnerin verewigt, die Frau Bircken mit großer Präzion durch den Einsatz eines 3-D-Scanners festhielt, um aus dem gesammelten Datenmaterial zunächst eine Gussform und schließlich die Skulptur zu fertigen: Die ausgestreckten Arme, der in den Nacken gelegte Kopf wie auch die zusammengedrückten und in gerader Linie emporragenden Beine lassen die Körperspannung der zierlichen Akrobatin erahnen, mit der sie hoch oben der Schwerkraft trotzt.

mehr Info auf fridericianum.org

Tarek Atoui: WATER`S WITNESS

03. Oktober 2020 - 24. Mai 2021

Tarek Atoui schöpft das Potenzial der Klangkunst, das im Zentrum seiner Praxis steht, umfassend aus. Ihn interessiert nicht allein, wie Schallereignisse oder Geräusche eine akustische Wirkung entfalten. Ebenso wichtig ist für ihn, wie diese Phänomene mit anderen Sinnesorganen als dem Ohr wahrgenommen werden können, wie sie als Katalysator für menschliche Interaktion fungieren und wie sie mit gesellschaftlichen, historischen oder räumlichen Parametern in Beziehung stehen. Ausgangspunkt seiner Werke sind zumeist umfassende anthropologische, ethnologische, musikwissenschaftliche oder technische Recherchen, die in der Realisierung von Instrumenten, Hörräumen, Performances oder Workshops münden.

Mit Waters’ Witness stellt das Fridericianum das Schaffen Tarek Atouis, der 1980 in Beirut geboren wurde und heute in Paris lebt, erstmals in Deutschland in einer Einzelausstellung vor. Dabei basiert die Präsentation auf dem fortlaufenden Projekt I/E, in dessen Rahmen Atoui seit 2015 Klänge von Hafenanlagen in Athen, Abu Dhabi, Singapur, Porto und Beirut erforscht. In Kassel werden bislang separat genutzte Bestandteile dieser künstlerischen Unternehmungen zusammengeführt, wobei sich die Tonaufnahmen mit ortsspezifischen Materialien – Marmorblöcken und Stahlträgern – sowie dem Umraum zu einer Einheit verbinden. Ergänzt wird dieses installative Arrangement durch die 2020 entstandene Werkgruppe Tables of Content, anhand derer Atouis zentrales Thema der Partizipation unmittelbar nachvollziehbar wird.

mehr Info auf fridericianum.org

Forrest Bess

15. Februar – September 2020

Eröffnung: Freitag, 14. Februar 2020, 19 Uhr

Fridericianum, Friedrichsplatz 18, 34117 Kassel

Das Fridericianum zeigt die erste Ausstellung zum Schaffen des US-amerikanischen Malers Forrest Bess in Deutschland seit über 30 Jahren.

Die Ausstellung im Fridericianum stellt das bemerkenswerte und ungewöhnliche Schaffen von Forrest Bess erstmals seit 1989 einer breiteren Öffentlichkeit in Deutschland vor. Durch die Präsentation von

mehr als 70 Werken aus institutionellen und privaten Sammlungen wird der künstlerische Wandel von konventionelleren, gegenständlichen Formulierungen hin zu den sogenannten „visionären“ Malereien –

den biomorphen Abstraktionen – dargestellt, die sein Hauptwerk bilden. Zudem wird durch die Integration ausgewählter Korrespondenzen sowie weiterer archivalischer Quellen die Biografie von Bess

behutsam nachgezeichnet und zugleich Hintergrundinformationen zu seinen kunsttheoretischen Ansätzen, dem Umgang mit seiner Homosexualität oder seinen Theorien zum Hermaphroditismus geliefert. Dabei

verdeutlicht die Beleuchtung von Leben und Werk, welche nicht zuletzt auch durch zeitgenössische Künstler*innen wie Tomma Abts, James Benning, Robert Gober, Richard Hawkins, Henrik Olesen oder Amy

Sillman stark rezipiert wurden, die Relevanz, die Bess für die Gegenwart hat.

Die Ausstellung wird gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes.

mehr Info auf www.fridericianum.org

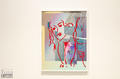

AMVK

09. November 2018 bis 24. Februar 2019

Eine Ausstellung des Fridericianum Kassel.

Kuratiert von Anders Kreuger, M HKA Antwerpen. Die Schau ist die Weiterentwicklung einer Präsentations-Trilogie, die zuvor im M HKA Antwerpen sowie im Kunstverein Hannover und im Museum Abteiberg in Mönchengladbach zu sehen war.

Ihre Initialen setzt Anne-Mie Van Kerckhoven strategisch ein wie den Namen einer globalen Unternehmensmarke. Sie wählt bewusst die distanzierte Anonymität für ihr Schaffen, das in den 40 Jahren seit ihrem Entstehen von den kulturellen Erfindungen des Undergrounds maßgeblich gespeist wurde. Graffiti-artige Zeichnungen gehören ebenso zu ihrem Werk wie schrille Musik und exzentrische Performance. Den Wucherungen des technologischen Fortschritts und der künstlichen Intelligenz stellt sie die Zeitlosigkeit menschlicher Empfindungen gegenüber. Ausgangspunkt des Werkes von Anne-Mie Van Kerckhoven ist und bleibt das menschliche Gehirn mit seinen analytischen wie auch irrationalen Möglichkeiten von Wahrnehmung und Erkenntnis.

Anne-Mie Van Kerckhoven wurde 1951 in Antwerpen geboren, wo sie bis heute lebt und arbeitet. Ihr Werk war immer konsequent interdisziplinär ausgerichtet. 1981 gründete sie mit ihrem Partner, dem Künstler Danny Devos, in Antwerpen die Noise-Band Club Moral, die bis 1991 existierte. 2001 ließen die beiden die Band wieder aufleben. Seit 1982 existiert das von beiden herausgegebene Magazin Force Mental. 1977 begann eine Zusammenarbeit mit dem Neurowissenschaftler Luc Steels und seit 1982 mit dessen Laboratory for Artificial Intelligence (Brüssel, heute Paris). Dadurch wurden zunehmend Bildsprachen bestimmend, die durch wissenschaftliche Bildverfahren geprägt sind: Diagramm, zeichnerische Animation, Text-Bild-Schema.

Solche und andere Kollaborationen waren immer typisch für die Arbeitsweise der Künstlerin. Allem zu Grunde liegt ein klares, ja gnadenloses Bekenntnis zum sozialkritischen Anspruch ihrer Arbeit, hier „outet“ sich das Kind der 68er. Die Künstlerin selbst erklärt ihre Arbeit in einem Manifest: “Im Gegensatz zu der Willkür, in der der Ursprung der geschriebenen wie gesprochenen Sprache liegt, habe ich das Unausgesprochene, das Mystische zu Wort kommen lassen. Von der Verzweiflung bis zur Ekstase – soweit reicht das Feld des Mystischen. Das ist die alles verschlingende Lust am Leben und der Liebe. Vereinigung, nicht Loslösung vom Rest der Welt. Kein Ego, keine Grenzen. Das Geschaffene wird eins mit dem Schöpfer.“ Und weiter: „Ich nenne es das Analoge. (…) Das Analoge ist ein Ritual, ein Mysterium, eine Sehnsucht, ein Verlangen, eine Lust - während das Digitale Kontrolle, Technologie, Sublimation, Abhängigkeit, Reduktion, Transparenz bedeutet. Das Analoge und das Digitale zusammen machen das aus, was den Menschen ausmacht: Die Perspektive.“ (Anne-Mie Van Kerckhoven, Some Sort of Manifesto, 2016–17)

Am Anfang ihrer Arbeit stand vor allem die schnelle, wie hingeworfen und doch fast übernatürlich präzise wirkende Zeichnung – Anne-Mie Van Kerckhoven studierte in den 1970er Jahren Grafikdesign in Antwerpen. Mit zackigem Gekrakel skizziert sie ihre Umgebung und verzerrt sie spielerisch-humorvoll ins Groteske. Später kommen großformatige Gemälde dazu, nicht selten in poppiger Reduktion auf Farben und Formen, aber auch in der Kombination verschiedener Materialien und Bildebenen, eher als malereifremd zu betrachten. Dabei steht oft der weibliche Körper im Mittelpunkt, nicht selten geht es um Formen exzessiver Selbst-Beobachtung wie von jemandem, der das feministische Bewusstsein für sich selber denkt. In ihren Videos und Installationen verwendet sie häufig ihre Zeichnungen, aber auch Bilder von Pin-up-Girls, verfremdet Farben und collagiert. Andere Filme kombinieren verschiedene Blicke auf ein Geschehen. Ein ausgeklügeltes Verhältnis von Text und Bild zieht durch die gesamte Arbeit, analoge und digitale Bildwelten werden ineinander montiert. Bekannte Formate technologischer Ästhetik – Plexiglas, Computer, Drucke – finden darin Verwendung und werden zugleich mit der schnellen subjektiv-spontanen Geste des Übermalens und -zeichnens mit visueller Power aufgeladen.

Anne-Mie Van Kerckhoven‘s Werk besteht aus einem großen Konvolut von Arbeiten, von Zeichnungen, Drucken, Gemälden, Filmen und (Video-) Installationen. Bis heute ist sie in der kreativen Szene Antwerpens eine einflussreiche, aber umstrittene Vorreiterin – diese Rolle wird jetzt auch international bewertet und gewürdigt. Die aktuelle Ausstellung in Kassel beschließt eine Ausstellungstournee, die Van Kerckhoven bereits durch zwei Institutionen in Deutschland (Museum Abteiberg Mönchengladbach und Kunstverein Hannover) und eine in Belgien (M HKA, Museum für Gegenwartskunst Antwerpen) führte. Jede Präsentation entfaltete bzw. entfaltet ihr visuelles Eigenleben. Der mit ihrem Werk gut vertraute Kurator Anders Kreuger, Senior Curator am M HKA, hat die Ausstellung im Fridericianum als den Schlussakkord einer Art Trilogie konzipiert: „Während ihre Ausstellungen in Mönchengladbach und Hannover eine Art These formulierten, anhand derer die Künstlerin ihre intellektuelle Biografie in einer Serie von zwölf Kapiteln nachvollziehbar machte, folgte die spätere Station in Antwerpen ganz dem visuellen Flow. In Kassel kommt nun als Abschluss, als eine Art Synthese dieser hegelianisch gedachten Dialektik, eine räumliche Erzählung hinzu, die beide Aspekte vermittelt und zusammenführt.“

mehr Info auf der offiziellen Website

Moritz Wesseler ab November 2018 neuer Direktor des Fridericianum in Kassel

Der Aufsichtsrat der documenta und Museum Fridericianum gGmbH hat Moritz Wesseler ab 1. November 2018 als neuen Direktor des Fridericianum in Kassel berufen. Dem Auswahlgremium gehörten an: Krist

Gruijthuijsen, Direktor KW Institute for Contemporary Art, Berlin, Bettina Steinbrügge, Direktorin Hamburger Kunstverein, René Zechlin, Direktor Wilhelm-Hack- Museum Ludwigshafen, und Dr. Sabine

Schormann, designierte Generaldirektorin der documenta und Museum Fridericianum gGmbH.

Der 37-jährige Kunsthistoriker und Kurator Moritz Wesseler arbeitete zuvor als Direktor des Kölnischen Kunstvereins, an dem er Ausstellungen mit internationalen Künstlern wie Pietro Roccasalva, Nathalie Djurberg & Hans Berg, Andra Ursuta, Annette Kelm, Darren Bader, Petrit Halilaj, João Maria Gusmão + Pedro Paiva, Ketuta Alexi-Meskhishvili, Stephen G. Rhodes, Uri Aran, Andro Wekua, Christiana Soulou, Avery Singer, Danny McDonald, Talia Chetrit, Adriano Costa, Cameron Jamie, Alex Da Corte und Walter Price realisierte. Parallel zur Ausrichtung dieser Präsentationen lag ein besonderer Schwerpunkt seiner Programmatik auf der Vermittlungsarbeit sowie auf der Öffnung des Kölnischen Kunstvereins in Richtung eines breiteren Publikums. So wurden in der Institution in regelmäßigem Turnus Vorträge, Gespräche, Konzerte und Performances ausgerichtet, während sie durch die Einführung der sog. Vereinsgabe, einer kostenlosen Editionsserie, die von den prominenten Künstlerinnen und Künstlern Rosemarie Trockel, Lawrence Weiner, Kai Althoff, Isa Genzken sowie Luc Tuymans gestaltet wurde, eine große Beitrittswelle erlebte. Moritz Wesseler ist Nachfolger von Susanne Pfeffer, die Anfang 2018 nach Frankfurt zum Museum für Moderne Kunst wechselte.

Loretta Fahrenholz. Two A.M. Ausstellung vom 25.September 2016 - 01.Januar 2017

Willkür ist ein Instrument der Macht. Molly und Holly, die „Watcher“ im neuen Film Two A.M. (2016) von Loretta Fahrenholz, wissen das. Was, wann und wen sie überwachen entzieht sich jeder Logik. Die Unkalkulierbarkeit der Gedankenleser ist Kalkül. Ausdruck findet sie auch in ihren heftigen emotionalen Schwankungen. Frei nach dem Exilroman Nach Mitternacht (1937) von Irmgard Keun hat Loretta Fahrenholz ein Drehbuch geschrieben und einen soziofiktionalen Film gedreht, dessen Analogien mit der Gegenwärtigkeit von Überwachung, Kapitalismus und neu aufkommendem Faschismus erschreckend sind. Keun beschreibt in ihrem Roman zwei Tage im Leben der jungen Sanna im nationalsozialistischen Deutschland. Die kurze Dauer der beschriebenen Zeit ermöglicht im Roman eine Dichte, die die beschriebene Zeit als Zustand erfahrbar werden lässt. Die rational nachvollziehbare wie auch die hysterisierte Angst wird klar spürbar. Im Film ist die permanente soziale Kontrolle diffuser und wird mit Amphetaminen kompensiert. Eine Praxis, die auch in Nazideutschland weit verbreitet war. Wiederaufrüstung, Reichsarbeitsdienst und Blitzkrieg sind ohne Speed nicht zu denken. Angst, Indolenz und Paranoia ohne MDMA nicht in Modernisierung zu kanalisieren. Während bei Keun die Flucht von Sanna und ihrem Freund Franz zu gelingen scheint, folgen Molly und Holly dem Paar in die Nacht. Sie können in der globalisierten Welt der Totalüberwachung nicht entkommen.

Für ihre erste große institutionelle Einzelausstellung in Deutschland hat Loretta Fahrenholz den Film Two A.M. produziert. mehr Informationen auf der offiziellen Website

Tetsumi Kuto. Retrospektive Ausstellung vom 25.September 2016 - 01.Januar 2017

An dem in Flaschen abgefüllten Humanismus, an neonfarbenen Verstrahlungen, zerfetzten Hautlappen und schlaffen Penissen zerschellt die humanistische Selbstgewissheit. Was wie Gift wirkt, ist die Aufforderung, Metamorphose als Zustand zu begreifen. Über drei Jahrzehnte – Mitte der 1950er bis Ende der 1980er Jahre – schafft Tetsumi Kudo ein Werk, das in seiner Konsequenz für heutige Denkansätze des Posthumanismus und des neuen Materialismus wegweisend ist. In einer Retrospektive zeigt das Fridericianum das Werk des japanischen Künstlers erstmals umfassend in Deutschland.

In den Mikrokosmen, die Tetsumi Kudo kultiviert, fließen Formen ineinander, schmelzen oder verschmelzen, werden Sinnesorgane zu eigenständigen Wesen und die Hierarchien zwischen Kategorien entkräftet. In Käfigen, Würfel ... mehr Informationen auf der offiziellen Website

Anika Yi. Junge Stripe 29.05. - 04.09.2016

Auf zweierlei Herkunft verweist der Begriff des Hybrids: das lateinische hybrida (Mischling, Bastard) und das griechische hybris (Überheblichkeit, Vermessenheit). Vereinen sich Pflanzen, Mensch, Tier und Technologie, entstehen flexible Mischformen – organische und synthetische Materialien mutieren zu amorphen Wesen. Während Bioengineering, Neurowissenschaften und Science-Fiction verhohlene Komplizenschaften eingehen, verschwimmt die einst klar konstruierte Grenze von natürlich und künstlich.

Für ihre erste institutionelle Einzelausstellung in Deutschland verdichtet Anicka Yi (* 1971) das Erdgeschoss des Fridericianum zu einer raumgreifenden Installation. Mit ihren eigens für die Ausstellung produzierten skulpturalen und filmischen Arbeiten schafft sie ein komplexes Gefüge aus hybriden Formen. Dabei greift Anicka Yi Konstruktionen von Natur auf und lässt sie mit wissenschaftlicher und kolonialistischer Hybris kollidieren. ...

Kuratiert von Susanne Pfeffer mehr Informationen auf der offiziellen Website

Images

Cory Arcangel, Trisha Donelly, Wade Guyton,

Pierre Huyghe,

Mark Leckey, Michel Majerus, Philippe Parreno, Seth Price,

Sturtevant 31.01.2016 – 01.05.2016

30.01.2016, 17:00 – 21:00 Uhr Eröffnung

Als originärer Raum der Kunst erweitert sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts mittels neuer Technologien der imaginäre Raum. Im permanenten Wechselspiel durchdringt und formt das Imaginäre die Realität. Mehr und mehr gewinnt das imaginäre Potenzial des Bildes an Bedeutung. Der Begriff des image bezeichnet diesen Prozess. Die in der Ausstellung gezeigten Arbeiten untersuchen das Bild im Moment seiner grundsätzlichen Neubestimmung. Durch die Veränderungen in Genese, Distribution, Funktion und Auftrag des Bildes wird das Bild selbst Ausgangspunkt wie Gegenstand künstlerischer Auseinandersetzung.

Dem Potenzial des individuell imaginierten Bildes der Märchenfigur Schneewittchen stellt Pierre Huyghe mit dem Neonschriftzug I Do Not Own Snow White (2005) den Rechtsanspruch auf eine spezifische bildliche Darstellung gegenüber. Indem er das Recht thematisiert, hinterfragt er zugleich, ob individuelle Vorstellung einen originären Ursprung besitzen kann oder sich nicht vielmehr aus einer Vielzahl existierender Bilder zusammenfügt. Mark Leckeys Made in ’Eaven (2004) zeigt die Replik von Jeff Koons Rabbit. In seiner glänzenden Oberfläche spiegelt sich nichts weiter als der leere Raum, der ihn umgibt. Obgleich die Bewegung eine Kameraführung und einen Betrachter zu repräsentieren scheint, ist keine Spiegelung der Kamera zu sehen. Die Reflektion des leeren Produktionsorts wird so zu einer Reflexion über entmaterialisierte Bildwelten, über die Wahrnehmung und Vorstellungskraft des Betrachters, der sich in einem Trugspiel von innen und außen, Figur und Umgebung auf immer wechselnden Bildebenen zu befinden scheint. Mit dem Bild Annlees, welche Pierre Huyghe und Philippe Parreno als kommerzielle Anime-Figur erwarben, zeigen die Künstler, wie sich das Imaginäre des Bildes, die Imagination der Figur und die Imaginationskraft des Betrachters wechselseitig durchdringen.

Der permanenten Transformation und freien Zirkulation der Bilder setzen die Künstler der Ausstellung ein konzentriertes Innehalten entgegen. Jenseits von Fragen nach Materialität werden vorhandene Bilder neu formatiert. Mittels rhythmischer Verzögerung werden die Bilder auf ihr imaginäres Potenzial und ihre Rückkopplung an das Reale untersucht. Die Bilder selbst sind austauschbar und ortlos, sie sind allein Medium der Reflexion.

Kuratiert von Susanne Pfeffer mehr Info hier www.fridericianum.org

Ausstellung noch bis zum 27.Juli 2014, 17-22 Uhr im Fridericianum

Olga Balema, Juliette Bonneviot, Björn Braun, Nina Canell, Alice Channer, Ajay Kurian, Sam Lewitt, Jason Loebs, Marlie Mul, Magali Reus, Nora Schultz, Susanne M. Winterling

Die Trennung von Natur und Kultur ist obsolet. Natur sind wir und alles, was uns umgibt. Natur macht und wird, Natur ist Subjekt und Material zugleich.

Die Ausstellung nature after nature zeigt künstlerische Arbeiten, die mit Materialien arbeiten, die uns umgeben und Natur konstituieren. Unterscheidungen zwischen synthetisch und organisch, mensch- und naturgemacht werden nicht hingenommen. Eine Natur nach der Natur, die sich von einem idealisierten und ideologisierten Begriff abgrenzt und neu gedacht werden muss.

Kuratiert von Susanne Pfeffer

Aufnahmen vom 27.09.2013